Le tourisme durable au Sénégal :

Enjeux et perspectives

|

Le tourisme durable au Sénégal : Enjeux et perspectives |

|

|

Mots clés |

|

|||

RÉSUMÉ |

|

|||

sommaire |

|

|||

introduction |

|

|||

bibliographie |

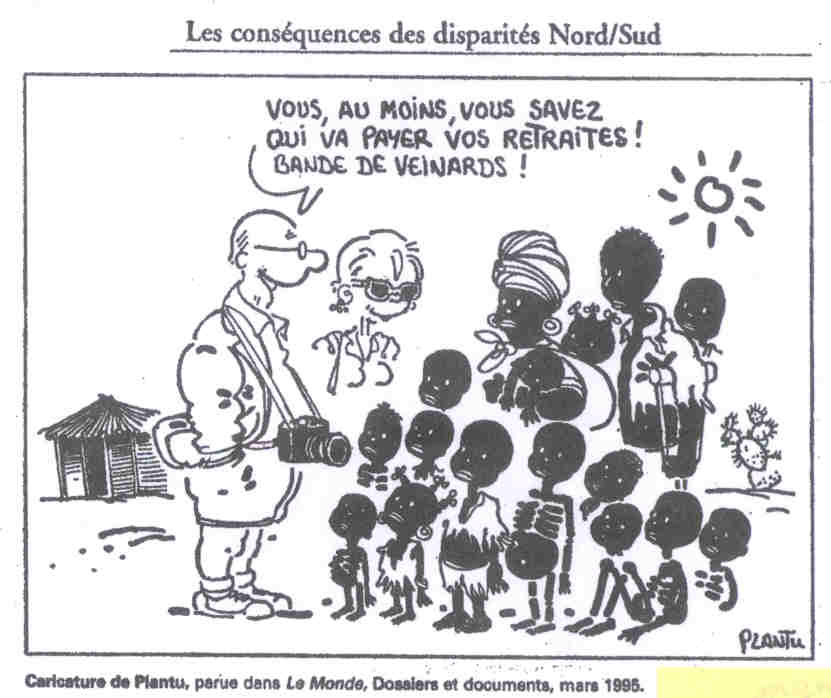

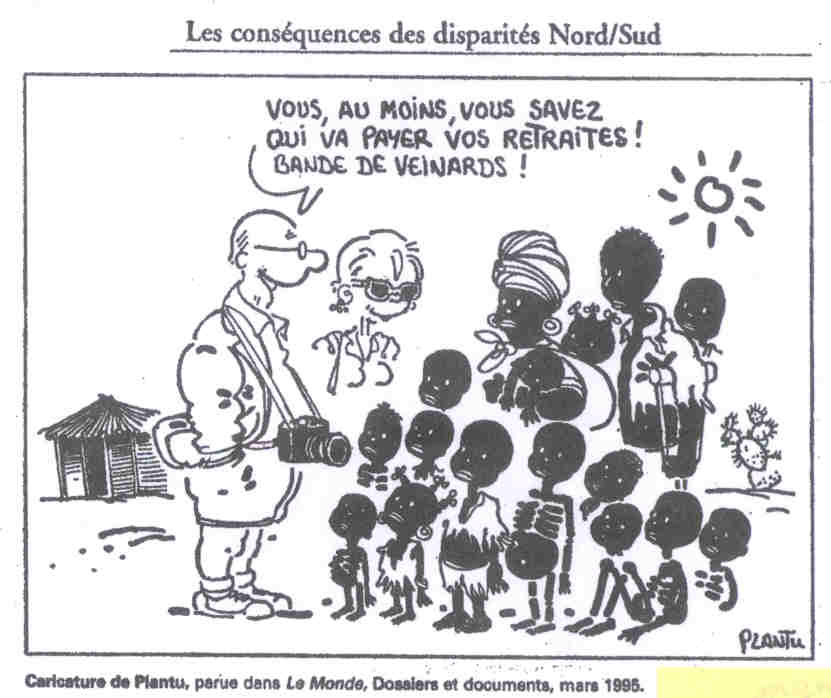

1/ OUVRAGES AMALOU Pierre (sous la direction de) - Tourisme, éthique et développement – L’Harmattan, Paris, 2001, 303 p. BOUTILLIER J.L. et al. - Le tourisme en Afrique de l’Ouest : panacée ou nouvelle traite ? – éd. Maspero, Paris, 1978, 143 p. BRETON J.M. (sous la dir. de) - L’écotourisme, un nouveau défi pour la Caraïbe ? - Karthala, Paris, 2001. BUGNICOURT Jacques et DIENG Isidore Mbaye - Touristes-rois en Afrique – Enda, Dakar et Karthala, Paris, 1982, 135 p. (dessins de Plantu). CAZES Georges - Le tourisme international : mirage ou stratégie d'avenir? – Hatier, coll. Tourismes et Sociétés, Paris, 1989, 191 p. CAZES Georges - Tourisme et Tiers-monde : un bilan controversé - L’Harmattan, Paris, 1992, 207 p. COLLECTIF - Le tourisme international dans le Tiers-monde : espoir de développement ou nouvelle colonisation – Bayard, Paris, 1997 DUFFY Rosaleen, A trip too far – Ecotourism, politics & exploitation, Earthscan publication, Londres, 2002, 210 p. KADT Emmanuel de - Tourisme, passeport pour le développement ? – Ed. Économica, Paris, 1980, 345 p. LEQUIN M., Écotourisme et gouvernance participative, Presses de l’université du Québec, Sainte Foy, 2001, 234 p. LOZATO-GIOTART J.P. - Géographie du tourisme, de l’espace regardé à l’espace consommé - Masson, coll. Géographie, Paris, 4 ème éd. 1993, 312 p. MASURIER Didier - Hôtes et touristes au Sénégal - L’Harmattan, coll. Tourismes et sociétés, Paris, 1998, 255 p. SCIBILIA Muriel - La Casamance ouvre ses cases : tourisme au Sénégal - L’Harmattan, Paris, 1986, 172 p. VALAYER Dora - Le respect des hôtes : Tourisme, ravages et promesses - Labor Fidès, Genève, 1993 WHELAN Tensie (sous la direction de) - L’Ecotourisme, gérer l’environnement - Island press, Washington, 1991, 197 p.

2/ Articles de presse « Les soutiers des clubs de vacances », Libération, publié le 16 février 2004. « Quel tourisme pour une planète fragile », La revue durable, n°11, juin-juillet-août 2004 « Tourisme durable », Cahiers Espaces, n°67, novembre 2000 « Le développement durable du tourisme », dossier paru dans Le Courrier, revue des ACP (pays de l’Afrique et des Caraïbes), n°175, mai-juin 1999, p. 41-72.

Dans le quotidien sénégalais Le Soleil : « Tourisme sénégalais : l’heure de vérité a sonné ! », contribution de Paul Faye publiée le 5 juillet 2004. « Tourisme : Cap sur 1 500 000 visiteurs en 2010 » dossier spécial paru le 22 décembre 2003 « Les professionnels du tourisme tirent sur la sonnette d’alarme » publié le 4 mars 2004 « Une conférence africaine s’ouvre ce matin à Dakar » publié le 30 septembre, « l’Afrique veut un tourisme sain » du 1 er octobre et « La déclaration de Dakar adoptée » du 2 octobre 2003 concernent la consultation régionale de l’OMT sur l’exploitation sexuelle des enfants qui s’est tenu à Dakar. « Détermination des performances économiques nationales : des experts de la sous-région réfléchissent sur le compte satellite du tourisme » publié le 16 décembre 2003 « Qualité du service dans le tourisme : les nouveaux enjeux des hôteliers » publié le 26 juin 2003. « Le ministre du Tourisme en Casamance : Un signal fort pour redorer le blason de la destination Sud » publié le 3 mars 2004 « Journée mondiale du tourisme : le secteur touristique, un palliatif pour la pauvreté » publié le 29 septembre 2003 dans le quotidien sénégalais Scoop.

3/ Mémoires et rapports DIAWARA Alassane - Tourisme villageois dans la région de Ziguinchor : les cases, outils du développement - grande enquête de fin d’études pour le Centre d’Études des Sciences et Techniques de l’Information (CESTI), Dakar, année académique 1988-89, 73 p. EL ALAOUI Françoise - Le tourisme équitable - mémoire de recherche effectué pour un master de management du tourisme à l’école supérieure de gestion de Paris, soutenu le 25 septembre 1999 et mis à jour en 2002, disponible sur le site http://elalaoui.free.fr/ PLÜSS Christine - Quick Money Easy Money ? A Report on Child Labour in Tourism - SDC (agence suisse pour le développement et la coopération), Berne, mai 1999. Ce rapport a été réalisé par le groupe de travail suisse “Arbeitskreis Tourismus & Entwicklung“.

4/ Autres documents « D’autres voyages, du tourisme à l’échange », brochure éditée par l’UNAT (union nationale des associations de tourisme), Paris, septembre2002. Actes des premières assises régionales du commerce équitable qui se sont tenues en Rhône-Alpes du 14 au 17 mai 2003, 32 p. « Le tourisme peut-il être un élément de développement durable ? » Gilles Caire et Monique Roullet-Caire, texte présenté lors du forum « Les enjeux du développement durable » organisé par Orcades du 20 au 22 mars 2001 à Poitiers. Disponible sur http://www.tourisme-durable.net/article.php3?id_article=10 « Tourisme du Nord et développement durable du Sud : la contribution de l’alter-tourisme », Gilles Caire et Monique Roullet-Caire, présenté au 1 er forum international « Tourisme solidaire et développement durable » à Marseille le 29 septembre 2003. Disponible sur http://www.tourisme-durable.net/article.php3?id_article=77 « Tourisme durable et mondialisation touristique : une analyse critique de l’AGCS », communication de Gilles Caire et Monique Roullet-Caire au colloque « Tourisme et développement durable » de Fort de France des 25 et 26 septembre 2003. Disponible sur http://www.tourisme-durable.net/article.php3?id_article=78 (79-80-81) « Une évaluation critique de la politique de développement durable d’Accor », Gilles Caire, texte présenté aux 5èmes Journées françaises de l’Évaluation "Évaluation et développement durable" à Limoges les 28 et 29 octobre 2003. Disponible sur http://www.tourisme-durable.net/article.php3?id_article=89 « Développement durable : Contrainte ou opportunité ? » par Christine PLÜSS, membre de Arbeitskreis Tourismus & Entwicklung Basel, (Groupe tourisme et développement de Bâle) lors du 5 ème Symposium International du Tourisme sur « Le tourisme d'été dans les Alpes, quel avenir ? » à Martigny en Suisse, les 24 et 25 octobre 2002. Son intervention est disponible sur www.akte.ch/pages/fr/4_actualite/_aktion/Martigny.html.

5/ Sites Internet

6/ Publications de l'OMT Les chartes et les déclarations officielles sont disponibles sur : www.world-tourism.org/sustainable/fr/concepts.htm Le tourisme et la réduction de la pauvreté, OMT, 2002. Le tourisme et la réduction de la pauvreté – recommandations pour l’action, OMT, Madrid, 2004, 55 p. Guide à l’intention des autorités locales pour un développement durable du tourisme, volume supplémentaire pour l’Afrique subsaharienne, OMT, Madrid, 1999, 101 p. Tendances des marchés touristiques – Afrique, OMT, 2002. Tourisme : Horizon 202O – Afrique, OMT, 2001. Le tourisme : catalyseur de développement durable en Afrique, OMT, 2002. Cet ouvrage fait le point sur le séminaire organisé dans le cadre de la 38 ème réunion de la Commission de l’OMT pour l’Afrique qui s’est tenue à Abuja, au Nigeria, en avril 2002.

|

Pour avoir plus de détails, vous pouvez me contacter :